Kommunale Wärmeplanung

Mit kommunaler Wärmeplanung in eine klimaneutrale Zukunft

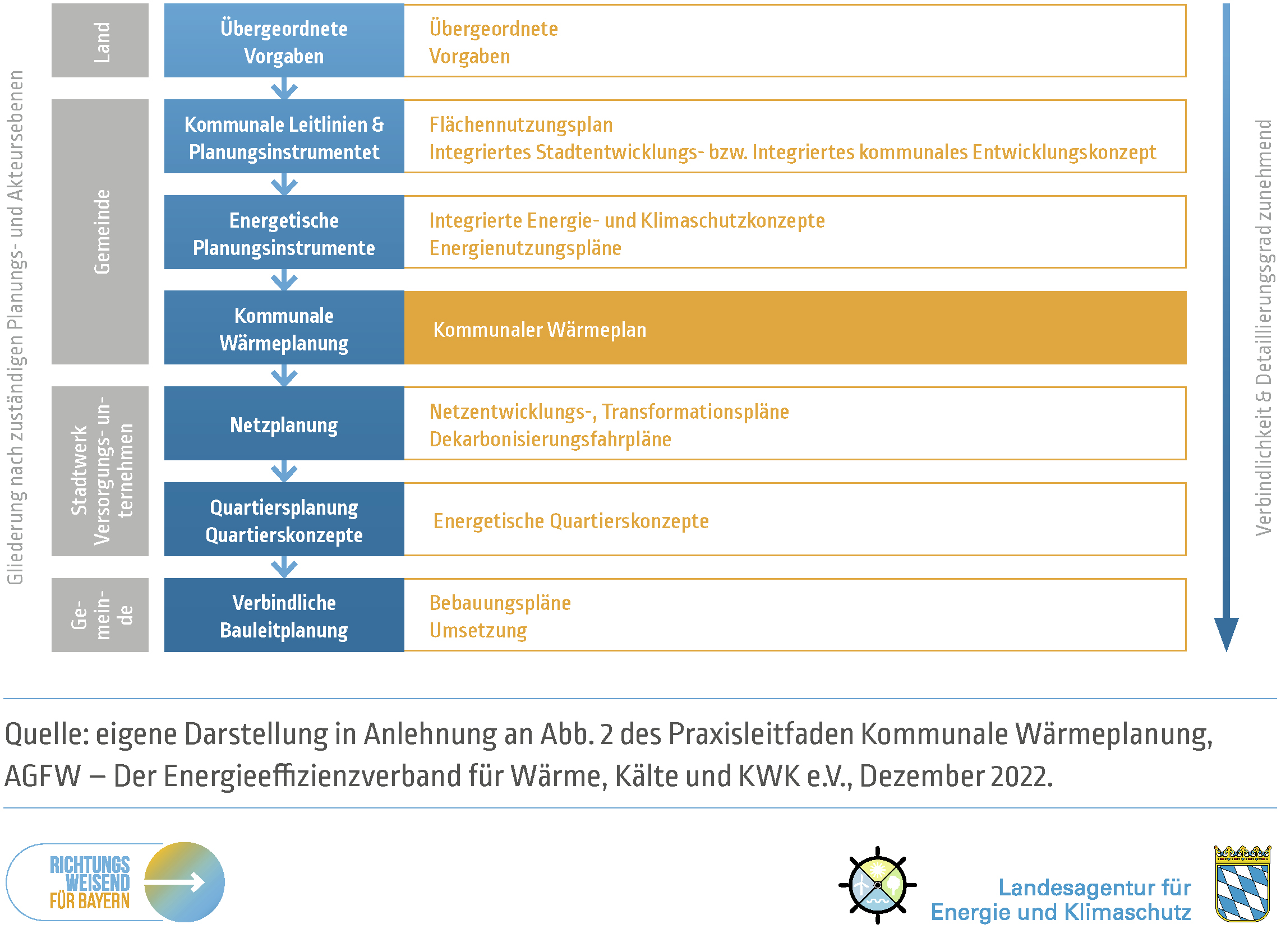

- Einordnung der kommunalen Wärmeplanung in den Energie- und Wärmeplanungsprozess

- Prozess der kommunalen Wärmeplanung

- Ausarbeitung der kommunalen Wärmeplanung in Bayern

- Die LENK als Anlaufstelle

- Veranstaltungen der LENK

- Unterstützungsangebote in Bayern

- Interkommunales Konvoiverfahren.

- Kostenausgleich für Kommunen für die Durchführung der kommunalen Wärmeplanung in Bayern

- Weiterführende Informationen und Werkzeuge

- Rechtliche Grundlage der kommunalen Wärmeplanung in Deutschland

- Rechtliche Grundlage der kommunalen Wärmeplanung in Bayern

- Übersicht der Werkzeuge für Kommunen

Die kommunale Wärmeplanung ist ein wichtiger Baustein der Energiewende in Bayern. Sie soll Kommunen unterstützen, die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen, um die bislang überwiegend fossil basierte Wärmeversorgung schrittweise klimafreundlich und fortschrittlich umzustellen. Jede Kommune bzw. jede Region kann hierbei je nach örtlichen Gegebenheiten, Bedarfen und Potenzialen ihren eigenen Weg hin zu einer nachhaltigen, kosteneffizienten, treibhausgasneutralen und resilienten Wärmeversorgung finden. Um eine möglichst flächendeckende Umsetzung auf den Weg zu bringen, ist am 1. Januar 2024 das „Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze" (Wärmeplanungsgesetz, WPG) in Kraft getreten. Die Umsetzung des WPG in Bayern ist über die seit 2. Januar 2025 in Kraft getretene "Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften (AVEn)" geregelt.

Einordnung der kommunalen Wärmeplanung in den Energie- und Wärme-Planungsprozess

Als Triebfeder der Energiewende sind die bayerischen Kommunen mit der kommunalen Wärmeplanung beauftragt. Durch ihre lokalen Kenntnisse und ihre Vernetzung vor Ort sind sie die ideale strategische Planungseinheit für eine erfolgreiche Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung und tragen so zum Umstieg von einer überwiegend fossilen auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung bei. Verantwortliche in Kommunen stehen nun vor der anspruchsvollen Aufgabe, die Möglichkeiten vor Ort auszuloten und einen Fahrplan festzulegen. In Bayern hat sich ein großer Teil der Kommunen bereits auf den Weg gemacht.

Prozess der kommunalen Wärmeplanung

Es gibt bereits viele Unterstützungsangebote von verschiedenen Stellen. Hier den Überblick zu behalten, kann schwer sein. Um die Orientierung zu erleichtern, zeigen wir Ihnen deshalb in der folgenden Tabelle auf der linken Seite die verschiedenen Prozessschritte der kommunalen Wärmeplanung sowie auf der rechten Seite exemplarisch dazu vorhandene Unterstützungsangebote. Diese werden unter anderem durch die Landesagentur für Energie und Klimaschutz (LENK), das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) und anderen, wie dem Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW), zur Verfügung gestellt.

Hinweis: Die Dokumente werden durch die LENK kontinuierlich erweitert, stellen aber keine vollständige Liste dar.

Ablauf der Wärmeplanung | Unterstützungsangebot | |

Vorbereitung | ||

| Zur Durchführung der Wärmeplanung | |

Erstellungsphase | ||

Startschuss

|  Information der | →Handreichung Bürgerinformation zur kommunalen Wärmeplanung→ SecureBox zum sicheren Austausch mit Partnern außerhalb des Behördennetzes |

Prozessorganisation und Akteursanalyse (§§ 6 u. 7 WPG) |  Workshop mit Akteuren | → Kurz-ENP als Entscheidungshilfe |

Eignungsprüfung (§ 14 WPG)

→ Unterteilung in Teilgebiete |  Veranstaltung | → Kurzgutachten des StMWi als Orientierung für die Eignungsprüfung befindet sich in der SecureBox |

Veröffentlichung im Internet (§ 13 WPG) | ||

Bestandsanalyse (§ 15 WPG)

→ Ermittlung der aktuellen Wärmeversorgung des beplanten Gebiets, d. h. des derzeitigen Wärmebedarfs oder Wärmeverbrauchs, der vorhandenen Wärmeerzeugungs-anlagen und der für die Wärmeversorgung relevanten Energieinfrastrukturanlagen. | ||

Veröffentlichung im Internet (§ 13 WPG) | ||

Potenzialanalyse (§ 16 WPG)

→ Systematische Analyse der im beplanten Gebiet vorhandenen Potenziale zur Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren Energien, zur Nutzung von unvermeidbarer Abwärme sowie zur zentralen Wärmespeicherung |  | |

Veröffentlichung im Internet (§ 13 WPG) | ||

Bestimmung Zielszenario (§ 17 WPG)

→ Entwicklung zielkonformer Szenarien | ||

Wärmeversorgungsgebiete (§ 18 WPG, § 19 WPG)

→ Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete |  | |

Umsetzungsstrategie (§ 20 WPG)

→ Auflistung konkreter Umsetzungsmaßnahmen | ||

Entwurf des Wärmeplans (§ 13 Abs. 3 WPG)

→ Erstellung eines Entwurfs des Wärmeplans nach Anlage 2 WPG |

| |

Finalisierung des Wärmeplans (§ 13 WPG)

→ Auswertung der Stellungnahmen |  | |

Umsetzungsphase | ||

Umsetzung, Monitoring, Fortschreibung (5-Jahresrhythmus) | → Leitfaden zur Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung für Kommunen→ Leitfaden zur Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung für Bürger→ Leitfaden zur Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung für Energieversorgungsunternehmen→ Überblick der Akteursstruktur und Maßnahmen für den Ausbau einer erneuerbaren Wärmeversorgung |

Ausarbeitung der kommunalen Wärmeplanung in Bayern

Die LENK als Anlaufstelle

Im Auftrag des Freistaats Bayern ist die Landesagentur für Energie und Klimaschutz (LENK) erste Informationsanlaufstelle für die bayerischen Kommunen: Die LENK unterstützt diese durch Wissensvermittlung, Materialbereitstellung und Netzwerkarbeit bei der kommunalen Wärmeplanung.

Veranstaltungen und Beteiligungen der LENK

Anstehende:

- Zur Zeit keine anstehenden Veranstaltungen

Vergangene:

- Dialog 19: Kommunale Wärmeplanung (9. Dezember 2025, Digital)

- KOMMUNALE (22. Und 23. Oktober 2025, Messezentrum Nürnberg)

- Fachkongress Flächeneffizienz (01. und 02. Oktober 2025, Stadthalle Fürth)

- Dialog 10: Wärmeplanung, Wärmenetze und Co. - der Beitrag der Kommunen zur klimaneutralen Wärmeversorgung (21. September 2023, Digital)

- Fachblock kommunale Wärmeplanung beim 33. C.A.R.M.E.N. Symposium (07.07.2025),

- Dialog 13: Oberflächennahe Geothermie - aus der Nische in die Breite für effizientes Heizen und Kühlen (5. Juni 2024, Digital)

- Sprechstunden: Kommunale Wärmeplanung (seit Mai 2025, Digital)

- LENK KOMMUNity Netzwerktreffen (28. Und 29. April 2025, Tagungszentrum Landshut)

Veranstaltungen und Beteiligung unserer Kooperationen

Anstehende:

- 34. C.A.R.M.E.N. Symposium "Nachhaltig. Innovativ. Vernetzt. - Energie und Rohstoffe der Zukunft" (Angebot von: C.A.R.M.E.N. e.V., 06. - 07. Juli 2026, Straubing)

Vergangene:

- WebKonferenz: kalte Nahwärme - Quartierslösung mit Erdwärme (Angebot von: C.A.R.M.E.N. e.V., 02. Dezember 2025, online)

Unterstützungsangebote in Bayern

Der Freistaat Bayern unterstützt die Gemeinden und Städte mit konkreten Hilfestellungen. Hierzu zählen neben dem Kurz-Gutachten für die Eignungsprüfung beispielsweise standardisierte, geodatenbasierte Datenpakete, ein Muster für einen Auftragsverarbeitungsvertrag sowie die Leitfäden und Musterleistungsverzeichnissen für das vereinfachte und verkürzte Verfahren.

Der anfängliche Teil der Hilfestellungen wurde im Laufe des ersten Quartals 2025 über die SecureBox „kommunale Wärmeplanung“ zur Verfügung gestellt. Hierzu gehören beispielsweise die geodatenbasierten Datenpakete sowie das für jede Gemeinde zur Verfügung gestellte Kurz-Gutachten zum Stand der Wärmeversorgung in ihrem Gemeindegebiet. Das Kurz-Gutachten unterstützt die Eignungsprüfung. Diese wiederum dient als Entscheidungsgrundlage, ob sich Gebiete für eine zentrale Wärmeversorgung eignen. Ist dies nicht der Fall, kann ein verkürztes Verfahren durchgeführt werden.

Die Kontaktaufnahme zur Einrichtung der SecureBox kommunale Wärmeplanung erfolgte Anfang 2025 durch das Landesamt für Statistik. Bitte beachten Sie, dass eine Stadt bzw. Gemeinde Zugriff auf unterschiedliche SecureBoxen besitzen kann. Um konkret auf die SecureBox kommunale Wärmeplanung zuzugreifen, müssen Sie sich zunächst bei Ihren anderen SecureBoxen abmelden und sich dann im Anschluss mit Ihrer Kennung in die SecureBox kommunale Wärmeplanung einwählen.

Sollten Sie bisher keinen Ansprechpartner für die SecureBox kommunale Wärmeplanung benannt haben, können Sie den Zugang noch immer beim Landesamt für Statistik beantragen: kehrbuch@statistik.bayern.de

Der Freistaat Bayern hat zudem allen Städten und Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern ermöglicht, ein vereinfachtes Verfahren durchzuführen. § 9 Abs. 2 AVEn benennt die in Bayern möglichen Erleichterungen, z. B. hinsichtlich der kartographischen Darstellung der Bestandsanalyse. Insbesondere aber kann auf die Darstellung von Teilgebieten mit erhöhtem Energieeinsparpotential verzichtet werden.

Sowohl für die verkürzte Wärmeplanung als auch für das vereinfachte Verfahren hat das bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) den Städten und Gemeinden Anfang des zweiten Quartals 2025 jeweils einen Leitfaden sowie ein Musterleistungsverzeichnis zur Verfügung gestellt. Diese finden sich zusammen mit der Handreichung zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung sowie einem Muster für einen Auftragsverarbeitungsvertrag gem. Art. 28 DSGVO auf der Informationsplattform des StMWi zum Thema Energiewende/kommunale Wärmeplanung in Bayern. Weiter finden sich dort Informationen zur Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung in Bayern, eine umfängliche FAQ-Sammlung sowie Veranstaltungs- und Informationsangebote.

Mit einer beihilfefreien Finanzierungsförderung für Wärmenetzsysteme durch die Landesanstalt für Aufbaufinanzierung (LfA Förderbank Bayern) in Ergänzung zur Bundesförderung (BEW) werden bereits Umsetzungsschritte der Wärmeplanung in den Fokus genommen und unterstützt. Zum 14. Februar 2025 ging mit diesem Energiekredit Wärme ein Unterstützungsinstrument der LfA-Förderbank Bayern für Investitionen in Wärmenetze an den Start. Näheres kann der nachfolgenden Pressemitteilung sowie dem Programmmerkblatt entnommen werden.

Interkommunales Konvoiverfahren

Am Anfang der Wärmeplanung steht die Entscheidung, ob die Gemeinde allein plant oder im Konvoi mit anderen Gemeinden (siehe auch § 8 Abs. 1 Satz 2 AVEn, § 4 Abs. 3 Satz 2 WPG). Grundsätzlich sollten Konvois drei bis sechs, maximal zehn Kommunen umfassen, um durch interkommunale Zusammenarbeit Synergieeffekte zu nutzen.

Mit dem Förderbaustein des Kurz-ENP besteht in Bayern eine wirksame Unterstützungsmöglichkeit für Kommunen, um im Vorfeld der kommunalen Wärmeplanung Möglichkeiten der Konvoibildung auszuloten: Ein Kurz-ENP soll Kommunen bereits im Vorfeld der Wärmeplanung eine fundierte Einschätzung darüber ermöglichen, ob und in welchem Umfang eine gemeinsame Wärmeplanung zur effizienteren Nutzung von Wärmepotenzialen beitragen kann und daher empfehlenswert ist. Dabei greift der Kurz-ENP nicht den Inhalt der späteren Wärmeplanung vor, sondern konzentriert sich ausschließlich auf die fachliche Bewertung der Durchführung eines interkommunalen Konvoiverfahrens sowie auf die Identifikation einer geeigneten Gebietskulisse. Auf dieser Grundlage können die betroffenen Gemeinden anschließend eigenständig und informiert über die Bildung eines Planungskonvois entscheiden.

Die Maßnahme ist als kurzfristige Unterstützung vor Beginn der eigentlichen Wärmeplanung angelegt – mit einer maximalen Projektdauer von drei Monaten und einer praxisnahen, effizienten Umsetzung. Das Förderprogramm wurde bereits im Juli 2024 vom bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) gestartet. Weiterführende Informationen finden Sie unter ENPOnline.

Kostenausgleich für Kommunen für die Durchführung der kommunalen Wärmeplanung in Bayern

Da die kommunale Wärmeplanung eine Pflichtaufgabe der Kommunen ist, wird der entstehende Mehraufwand pauschaliert ausgeglichen. Konkret bedeutet dies, dass die Gemeinden für die Pflichtaufgabe zur kommunalen Wärmeplanung Anspruch auf Ausgleich ihrer Mehrbelastungen haben.

Im Konsultationsverfahren haben sich der Bayerische Gemeindetag und der Bayerische Städtetag mit der Bayerischen Staatsregierung auf folgende Pauschalen verständigt:

Die Auszahlung der Kostenerstattung erfolgt durch das bayerische Landesamt für Maß und Gewicht (LMG), § 8 Abs. 3 AVEn. Sie erfolgt in der Regel in zwei Tranchen zu jeweils 50 Prozent zu Beginn der Wärmeplanung auf Antrag der Gemeinde sowie nach Einreichung des erstellten Wärmeplans. Da es sich um keine Förderung handelt, kann mit der Wärmeplanung bereits vor Antragstellung begonnen werden.

Gemeinden, die im Sinne des § 5 WPG einen bestehenden Wärmeplan vorliegen haben bzw. fristgerecht (gemäß § 5 Abs. 2 WPG bis spätestens zum 30. Juni 2026) erstellen, haben dafür in der Regel bereits andere Fördermittel beantragt oder erhalten. In diesen Fällen besteht ein Anspruch auf die „Verwaltungskostenpauschale“, einem reduzierten Satz der Konnexitätszahlungen, der die intern anfallenden Kosten abdecken soll (siehe dritte Spalte der Tabelle). Hier erfolgt die Auszahlung der Kostenerstattung in einer Summe nach Einreichen des vorliegenden Wärmeplans.

Dies trifft zum einen auf Gemeinden zu, welche die Förderungen für die Erstellung von Fachgutachten für einen Wärmeplan über die Kommunalrichtlinie des Bundes (sog. ZUG-Förderung) erhalten (haben). Hier ist zu beachten, dass Kommunen mit < 100.000 Einwohner (Stichtag 1. Januar 2025) den nach Maßgaben der Bundesförderung erstellten Wärmeplan abweichend von §5 Abs. 2 WPG spätestens bis zum 31.Dezember 2026 erstellt haben müssen.

Zum anderen gibt es in Bayern Gemeinden, die bereits Energienutzungspläne gefördert bekommen haben, die laut § 5 WPG als Wärmeplanung anerkannt werden können. Auch in diesen Fällen erfolgt ein Ausgleich der eingeschränkten Kostenaufwendungen durch die reduzierte Konnexitätspauschale.

Lässt eine Gemeinde den bestehenden Energienutzungsplan nicht auf Grundlage des WPG anerkennen, z. B. weil die dabei gewonnenen Erkenntnisse nicht mehr aktuell oder nicht weitreichend genug sind, tritt dieser Bestandsschutz nicht in Kraft und sie hat einen Wärmeplan im Sinne der WPG zu erstellen. In diesem Fall hat die Gemeinde Anspruch auf die volle Konnexitätspauschale.

Weiterführende Informationen und Werkzeuge

Leitfaden Wärmeplanung des Bundes Ansichtsexemplar des Leitfadens

Im Juni 2024 veröffentlichte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) einen Leitfaden als Anleitung zur Durchführung der kommunalen Wärmeplanung nach dem WPG. Dieser Leitfaden ist zwar rechtlich unverbindlich, bietet aber den Akteuren der Wärmewende, vor allem den Kommunen als planungsverantwortliche Stellen, wertvolle Orientierung, um strategisch die Wärmeplanung angehen zu können.

Umfangreiche Hintergrundinformationen des zuständigen Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen zur kommunalen Wärmeplanung finden Sie hier.

→ Leitfaden Wärmeplanung des Bundes

Übersicht der Werkzeuge für Kommunen

Hinweis: Bei der nachfolgenden Tabelle handelt es sich um eine Sammlung kostenfreier Werkzeuge öffentlicher Anbieter zur Unterstützung von Kommunen und sonstigen Planungsstellen im Bereich Wärmewende.

Die LENK erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und übernimmt keine Gewähr für Aktualität der Angaben. Die Übersicht ist alphabetisch geordnet und dient als Orientierungs- und Unterstützungshilfe.

Werkzeug | Zuständigkeit | Kurzbeschreibung | Zielgruppe | Bedienung |

| AEE-Online-Wertschöpfungsrechner | Agentur für Erneuerbare Energien e. V. (AEE) | Berechnung regionaler ökonomischer Effekte durch EE-Maßnahmen: Der Online-Wertschöpfungsrechner kann die Wertschöpfungseffekte für 27 verschiedene Erneuerbare-Energien-Technologien für die Jahre 2019, 2025 und 2030 berechnen. Es lassen sich Wertschöpfungseffekte etwa durch Beschäftigungseinkommen, Unternehmensgewinne und kommunale Einnahmen darstellen. | Kommunen | Eingabe konkreter Daten erforderlich |

| Heat Roadmap Europe: Peta (Pan-European Thermal Atlas) | Aalborg University (DK) und Partner im EU-Forschungsprojekt „Heat Roadmap Europe“ | Europäisches Forschungsprojekt zur Dekarbonisierung des Wärme- und Kältesektors. Zentrales Ergebnis ist der Pan-European Thermal Atlas (Peta), eine interaktive Online-Karte, die Wärmebedarfsdichten, Abwärmepotenziale, Fernwärmeoptionen und Szenarien für 14 EU-Mitgliedsstaaten darstellt. Das Tool bietet eine detaillierte Datenbasis bis auf lokaler Ebene und unterstützt Kommunen bei der strategischen Wärmeplanung. | Kommunen, (Fach-)Planungsstellen, Energiebeauftragte, Forschungseinrichtungen, politische Entscheidungsträger | Interaktive Kartenanwendung, Auswahl von Layern und Szenarien möglich; Datenexport teilweise verfügbar |

| Kom.EMS | Landesagentur für Energie und Klimaschutz (LENK) im Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) | Nachhaltiges Energiemanagementsystem: Unterstützung bei der systematischen Einführung, Bewertung, Optimierung und Verstetigung des Energiemanagements der kommunalen Liegenschaften. | Kommunen, Facility Managende | Registrierung notwendig, Schritt-für-Schritt Anleitung, Arbeitshilfen |

| KWW-Datenaggregation nach dem WPG | Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) | Das Tool kann von Gasversorgungs- und Wärmenetzbetreibenden genutzt werden, um die Gas- und Wärmeverbrauchsdaten nach Anlage 1 Abs. 1 WPG automatisiert zu aggregieren. | Gasversorgungs- und Wärmenetzbetreibende | Schritt-für-Schritt-Anleitung (Excel), Eingabe konkreter Daten erforderlich |

| KWW-Wärmewendeatlas | Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) | Mit dem interaktiven KWW-Wärmewendeatlas können Kommunen gefunden werden, die bereits einen Wärmeplan erstellt haben oder diesen gerade erarbeiten. Es gibt außerdem eine bundesweite Auswertung zum Stand der Wärmeplanung in Deutschland. | Kommunen, Landesbehörden | In wenigen Klicks zum Ergebnis: interaktive Karte sowie Tabelle mit Such- und Filterfunktion |

| LfU-Abwärmerechner | Ökoenergie-Institut Bayern (ÖIB) im Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) | Berechnungstool zu Abwärmepotenzialen für kleine und mittlere Betriebe: Der Abwärmerechner hilft, das Potenzial in einem Betrieb für unterschiedliche Abwärmequellen zu ermitteln. Es kann auch untersucht werden, ob aus Abwärme Strom oder Kälte erzeugt werden kann. Mit den Eingaben liefert der Rechner eine erste Abschätzung, ob sich die Abwärmenutzung wirtschaftlich realisieren lässt. | Unternehmen, Energiebeauftragte | Eingabe konkreter Daten erforderlich |

| Software zur Planung von Heizwerken und Nahwärmenetzen (SOPHENA) | Centrales Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk e.V. (C.A.R.M.E.N. e.V.) | Die Open-Source-Software bietet die Möglichkeit, die technische und ökonomische Planung eines Wärmeversorgungsprojekts schnell und fundiert durchzuführen. Herzstück ist eine Wärmeerzeuger- und Pufferspeichersimulation, aus der Jahresdauerlinien und energetische Kennzahlen ermittelt werden. Dabei können auch Wärmepumpen, Solarthermieanlagen und KWK-Anlagen berücksichtigt werden. Aufbauend auf diesen Berechnungen wird eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nach VDI 2067 durchgeführt. Weitere Ergebnisse sind unter anderem eine Treibhausgasbilanz und die Wärmebelegungsdichte des Netzes. | Energiebeauftragte, (Fach-) Planungsstellen, Fachhandwerk, Ingenieurbüros, Klimaschutzmanagende, Multiplikatoren | Registrierung und Download notwendig |

| TU Wien-Hotmaps Toolbox | TU Wien | Europäisches Forschungsprojekt (Hotmaps Project): Ziel war die Entwicklung einer Open-Source-Toolbox zur Unterstützung von Behörden, Energieagenturen und Stadtplanern bei der strategischen Wärme- und Kälteplanung auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene und im Einklang mit der EU-Politik. | Öffentliche Einrichtungen, Energiebeauftragte, (Fach-) Planungsstellen | Schulungsmaterialien und Workshops für ein Autodidaktik-Training vorhanden |

Rechtliche Grundlage der kommunalen Wärmeplanung

In Deutschland

Das am 1. Januar 2024 in Kraft getretene Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz, WPG) gilt bundesweit. Es verpflichtet die Länder, sicherzustellen, dass innerhalb bestimmter Fristen Wärmepläne erstellt werden. Der Freistaat Bayern hat die Aufgabe der Wärmeplanung auf die Städte und Gemeinden übertragen, welche damit die planungsverantwortlichen Stellen sind.

Aus dem Bundesgesetz abgeleitet ergeben sich für Bayern folgende rechtliche Vorgaben:

- Die acht bayerischen Gemeindegebiete mit mehr als 100.000 Einwohnenden werden bis 30. Juni 2026 verpflichtet, eine Wärmeplanung vorzulegen (§ 4 Abs. 2 WPG).

- Für alle anderen Kommunen (<= 100.000 Einwohnende) gilt die Pflicht bis zum 30. Juni 2028 (§ 4 Abs. 2 WPG).

- Kommunen, mit 100.000 Einwohnern oder weniger, die eine Bundesförderung für die Erstellung des Wärmeplans erhalten haben (z. B. die sog. ZUG-Förderung), müssen den Wärmeplan bis zum 31. Dezember 2026 erstellen (§ 5 WPG).

- Für Gemeinden bis 10.000 Einwohnenden wird ein vereinfachtes Wärmeplanungsverfahren ermöglicht (§ 4 Abs. 3 WPG).

- Darüber hinaus können mehrere Kommunen bei der Wärmeplanung zusammenarbeiten und auch gemeinsame Wärmepläne im Konvoiverfahren erstellen. Der Freistaat hat zur Ermittlung, ob ein solches Konvoi-Verfahren sinnvoll ist, ein eigenes Förderprogramm aufgelegt (Kurz-ENP).

- Eine verkürzte Wärmeplanung ist für Teilgebiete, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für eine Versorgung durch ein Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetz eignen, möglich (§ 14 WPG). Hierzu hat der Freistaat jeder Stadt sowie Gemeinde ein Kurz-Gutachten zur Verfügung gestellt, das den Kommunen als Orientierung für die Eignungsprüfung dient.

- Bereits existierende oder begonnene Wärmepläne haben Bestandsschutz, sofern die jeweilige Planung mit den Anforderungen des Gesetzes vergleichbar ist. Dies trifft insbesondere auf die sogenannte ZUG-Förderung zu. Allerdings müssen bei der Fortschreibung bestehender Wärmepläne die Vorgaben des neuen Gesetzes berücksichtigt werden (§ 5 WPG).

Parallel mit dem WPG wurde das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, fortgeschrieben. Was das konkret für die Bürgerinnen und Bürger und generell für Gebäudeeigentümer bezüglich ihrer Heizsysteme bedeutet, ist im Detail hier nachzulesen:

Für die sogenannte „65-Prozent-EE-Pflicht“, die in Neubaugebieten jetzt schon gilt (seit Inkrafttreten der GEG-Novelle am 01. Januar 2024), gibt es für den Gebäudebestand oder für Neubauten in Baulücken im Zusammenhang mit dem Wärmeplanungsgesetz Übergangsfristen, die den Fristen für die Erstellung des Wärmeplans entsprechen und für die Bevölkerung somit mehr Planungssicherheit schaffen.

Weist eine Gemeinde auf Grundlage ihres Wärmeplans ein Wärmenetzgebiet per Beschluss im politischen Gremium aus, hat dies nach § 71 Abs. 8 GEG die rechtliche Wirkung, dass bereits einen Monat nach Bekanntgabe dieser Entscheidung in diesen Gebieten die allgemeine Übergangsfrist ausläuft. Ist der Neu- und Ausbau eines Wärmenetzes bereits konkret geplant, können für die betroffenen Gebäudeeigentümer nach § 71j Abs. 1 GEG aber wiederum maximal 10 Jahre Übergangsfristen gelten.

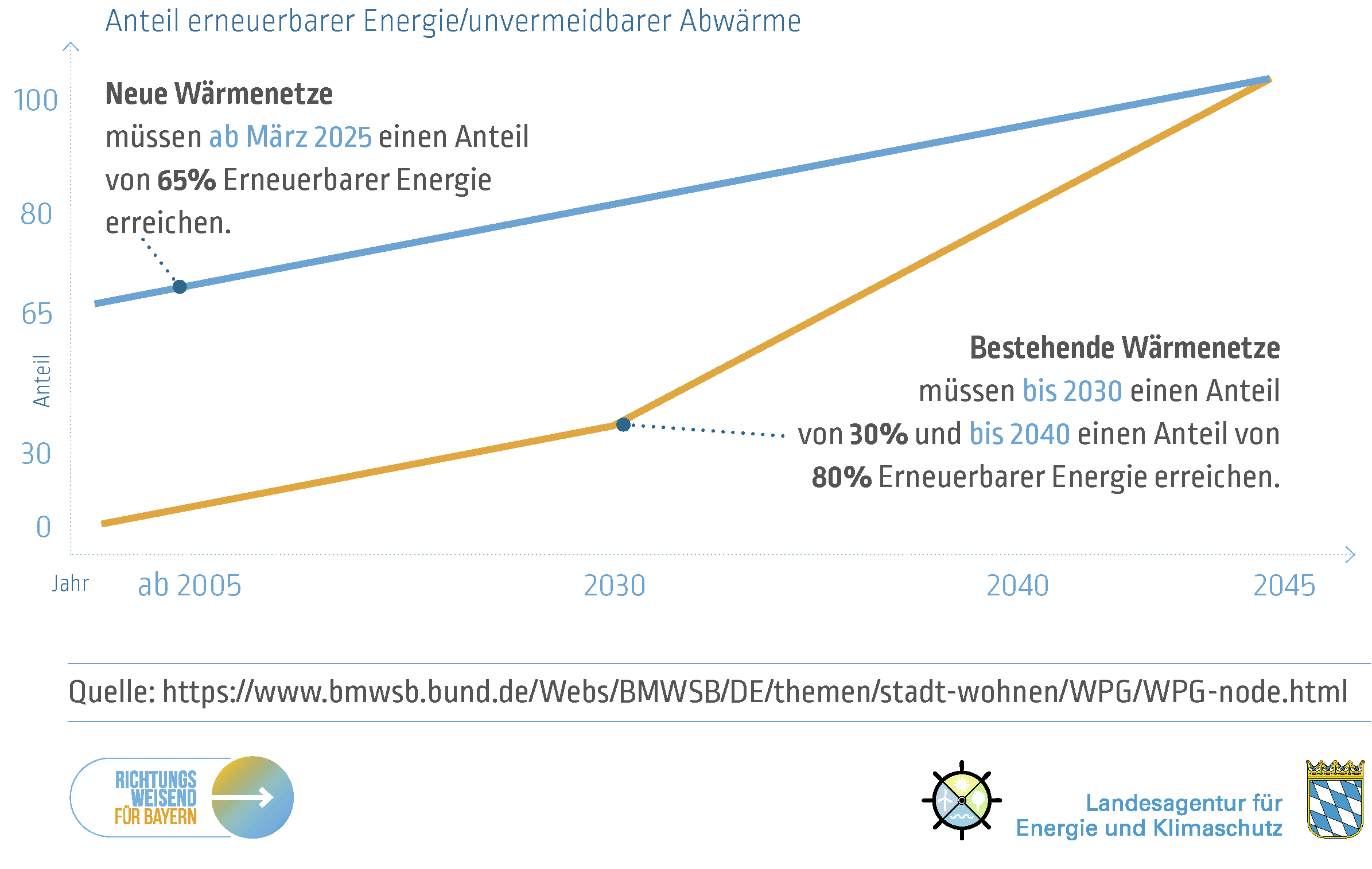

Das Wärmeplanungsgesetz regelt auch, bis wann bestehende sowie neue Wärmenetze aus erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme gespeist werden müssen (§§ 29 u. 30 WPG):

Quelle: https://www.bmwsb.bund.de/DE/stadtentwicklung/klimagerechte-stadtentwicklung/kommunale-waermeplanung/kommunale-waermeplanung.html, aufgerufen am 18.08.2025. (Layout angepasst)

In Bayern

Gesetzlich geregelt wird die Umsetzung des WPG in Bayern durch die am 02. Januar 2025 in Kraft getretene Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften (AVEn). Die Gemeinden sind gemäß § 8 Abs. 1 AVEn die planungsverantwortliche Stelle im Sinne des Wärmeplanungsgesetzes (WPG). Somit führen sie die Wärmeplanung nach den im WPG festgelegten Rahmenbedingungen durch (§ 8 WPG). In allen Gemeindegebieten, in denen zum 01. Januar 2024 maximal 100.000 Einwohner gemeldet sind, müssen bis spätestens zum 30. Juni 2028 Wärmepläne erstellt werden. Für die acht größeren bayerischen Städte mit über 100.000 Einwohnern ist die Frist zur Erstellung der Wärmepläne bereits auf den 30. Juni 2026 festgelegt.

Bestehende Energienutzungspläne/Wärmepläne werden unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 WPG in Bayern anerkannt. Einzelheiten dazu und zu allen weiteren häufig gestellten Fragen finden Sie auf der Informationsplattform kommunale Wärmeplanung in Bayern des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.

Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende

Das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) arbeitet seit seiner Eröffnung im April 2022 daran, das Wissen aus der Praxis und aus der Wissenschaft zu bündeln und für die Akteure der Wärmewende aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen. Es bietet Kommunen Orientierung in der Wärmeplanung sowie ein breites Spektrum an Informationsangeboten und Vernetzungsmöglichkeiten.

Neben Informationen zu den einzelnen Phasen der kommunalen Wärmeplanung und ausgewählten Fokusthemen finden sich länderspezifische Hilfsmittel sowie Werkzeuge, Praxisbeispiele und Veranstaltungshinweise auf der KWW-Homepage sowie Webinare, Leitfäden, Workshops oder Online-Tools. Der Fokus liegt auf dem Wissenstransfer zwischen Kommunen und der praxisnahen Begleitung bei der Umsetzung.

→ Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW)

Weitere Informationen für Sie:

Gesetze/Verordnungen im Internet:

- Wärmeplanungsgesetz - WPG

- Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften (AVEn)

- Gebäudeenergiegesetz: Gesetzestext + Erläuterungen der Bundesregierung

Leitfaden und Informationen

- AGFW: Praxisleitfaden zur Kommunalen Wärmeplanung

- Energie-Atlas Bayern: Kommunale Wärmeplanung im Energie-Atlas Bayern

Broschüren aus dem StMUV Shop:

- LfU: „Innovative Wärmekonzepte für Kommunen – Erste Schritte bei der Umsetzung von Wärmeverbundlösungen“

- LfU: „Wärmewende in Kommunen“

- LfU: „Wärmenetze in Kommunen – In zehn Schritten zum Wärmenetz“

- LfU: „Energie aus Abwasser – Ein Leitfaden für Kommunen“

- LfU: „Energieeffizienz in Schwimmbädern“

Best-Practice Beispiele: Gebäudetechnik der Zukunft