Wärmenetz

Heizen mit Fernwärme in

Neubau und Bestandsgebäude

- Wie funktioniert Heizen mit Fernwärme?

- Welche Vorteile und Nachteile hat Fernwärme?

- Wann ist Fernwärme im Neubau sinnvoll?

- Wann lohnt sich Fernwärme im Bestandsgebäude?

- Worauf sollte man bei der Nutzung von Fernwärme achten?

- Wie viel kostet Fernwärme im Wärmenetz?

- Wie baut man ein Wärmenetz in der Kommune auf?

- Wie wird Fernwärme gefördert?

Sicher haben Sie schon von Nah- und Fernwärmenetzen gehört. Technisch besteht hier kein Unterschied – und häufig wird generell der Begriff Fernwärme benutzt.

Das Heizen mit Fernwärme kann abhängig von den jeweiligen Voraussetzungen eine energieeffiziente und komfortable Möglichkeit der Wärmeversorgung sein. Viele bayerische Kommunen, kommunale Unternehmen und private Wärmenetzbetreiber ermöglichen diese nachhaltige Wärmeversorgung. Als Wärmequellen können dabei erneuerbare Energien aus Biomasse, Geothermie, Solarthermie sowie unvermeidbare Abwärme oder verschiedene Energieträger kombiniert dienen. Im Zuge der kommunalen Wärmeplanung soll u. a. geprüft werden, ob Wärmenetze wirtschaftlich darstellbar sind sowie ob bestehende ausgebaut und treibhausgasneutral betrieben werden können.

Zusätzlich zu den bisher üblichen Wärmenetzen, die mit hohen Vorlauftemperaturen zwischen 70 °C und 130 °C arbeiten, gibt es auch sogenannte "kalte Wärmenetze", bei denen die Temperatur im Netz in der Regel kühler als Raumtemperatur ist und nach der Übergabestation im Gebäude z. B. mittels einer Wärmepumpe auf das gewünschte Niveau angehoben wird. Diese Netze sind vor allem für Neubauten und sanierte Bestandsgebäude eine Option. Mit "kalten Wärmenetzen" können Sie im heißen Sommer sogar Ihre Räume angenehm kühlen.

Ob und für welche räumlichen Bereiche es für Ihre Kommune sinnvoll ist, ein Wärmenetz auf- oder auszubauen, ist im Rahmen einer Wärmeplanung zu prüfen. Jeder Bau- oder Umbauwillige kann sich bei der Kommune erkundigen, ob bzw. wann ein Anschluss an ein Wärmenetz für sein Projekt möglich bzw. bereits geplant ist.

Wie funktioniert Heizen mit Fernwärme?

Bei einem Wärmenetz wird Ihr Gebäude über ein Rohrleitungssystem mit Fernwärme versorgt. Ein regionaler Anbieter erzeugt diese Fernwärme in einer oder mehreren Heizzentralen. Häufig sind im Wärmenetz auch Speicher integriert, damit immer genügend Wärme bedarfsgerecht zur Verfügung steht.

Bereits heute gibt es, vor allem im ländlichen Raum, Wärmenetze, die ausschließlich erneuerbare Energieträger wie Holzhackschnitzel nutzen oder auf Abwärme aus Biogasanlagen zurückgreifen. Größere Fernwärmenetze setzen heute häufig noch fossile Brennstoffe wie Gas, Kohle oder Heizöl ein. Immer stärker werden diese aber durch erneuerbare Energien, unvermeidbare Abwärme oder Umgebungswärme ersetzt, um die Wärmenetze zukunftsfähig zu machen und die Klimaschutzziele zu erreichen.

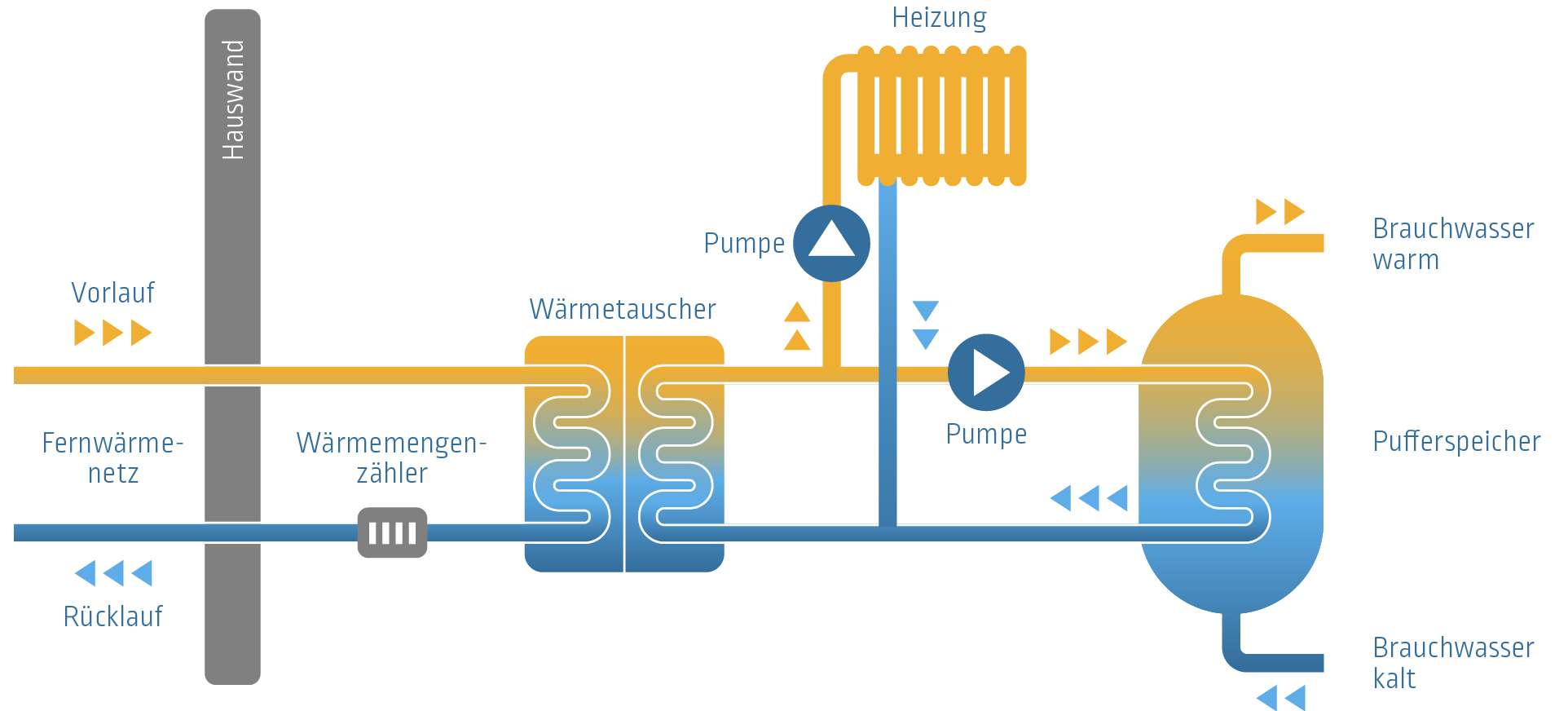

Die Fernwärme aus dem Netz wird an einer Übergabestation mittels Wärmetauscher in das Verteilsystem Ihres Gebäudes übertragen. Dabei wird das in der Hausanlage zirkulierende Heizungswasser auf die erforderliche Temperatur gebracht, damit Sie sowohl die gewünschte Raumtemperatur als auch eine ausreichend hohe Wassertemperatur in Ihrer Warmwasseranlage erreichen.

Ihr individueller Wärmeverbrauch wird mit einem Wärmemengenzähler gemessen. So ist sichergestellt, dass Sie nur Ihren tatsächlichen Verbrauch bezahlen.

Ein sogenanntes „kaltes Wärmenetz“, das mit niedrigen Übertragungstemperaturen arbeitet, kann an heißen Sommertagen Ihr Haus auch kühlen – ein Aspekt, der immer wichtiger werden wird.

Vorteile von Fernwärme

- Sie müssen keine Brennstoffe besorgen und auf Vorrat lagern.

- Weil Sie kein Brennstofflager, keine Heizanlage und auch keinen Schornstein benötigen, sparen Sie Platz und Installationskosten.

- Ebenso entfallen die Kosten für die Wartung der Heizanlage sowie die Schornsteinfegergebühren.

- Ändern sich gesetzliche Anforderungen an die Heiztechnik, betrifft Sie das nicht direkt – Ihr Wärmeversorger muss sich um die Erfüllung kümmern.

- Keine eigene Heizanlage bedeutet: Es entstehen keine Geräusche oder unangenehmen Gerüche in Ihrem Gebäude, wie es unter Umständen bei Heizanlagen der Fall sein kann.

- Sie heizen zuverlässig, denn wenn eine Wärmequelle im Fernwärmenetz ausfällt, gibt es in der Regel mindestens ein weiteres System, das die Wärmeversorgung weiterhin sicherstellt. Sollte es in seltenen Fällen zu einem kompletten Ausfall kommen, gibt es vertraglich festgelegte Fristen (meist 24 oder 48 Stunden), bis die Wärmeversorgung wieder funktionieren muss.

- Nutzen Sie ein „kaltes Wärmenetz“, kann Ihre Heizung das Gebäude im Sommer auch kühlen.

- Ihre Kommune kann Einfluss darauf nehmen, dass die Wärmeversorgung entweder durch ein Kommunalunternehmen oder auch durch eine regionale Genossenschaft betrieben wird. Das sind gute Voraussetzungen dafür, dass nicht der maximale Gewinn im Fokus steht, sondern vielmehr ein Mehrwert für die Region entsteht.

- Je mehr und je früher ein Fernwärmenetz ganz oder entsprechend den gesetzlichen Vorgaben anteilig auf erneuerbare Wärmequellen setzt, desto geringer ist die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffimporten sowie von Preissteigerungen, die u. a. wegen der steigenden CO₂-Besteuerung zukünftig zu erwarten sind.

Nachteile von Fernwärme

- Wärmenetze gibt es leider nicht in jedem Ort und sie sind auch nicht überall wirtschaftlich darstellbar.

- Der Anschluss an ein Wärmenetz geht zum Teil nicht von heute auf morgen, eventuell sind deshalb Zwischenlösungen notwendig.

- Verträge mit einem Wärmeversorger haben in der Regel eine längere Laufzeit. Ein schnelles Umstellen auf eine andere Heiztechnik ist deshalb nicht möglich.

- Sie sind vom Netzbetreiber abhängig, auch was die Preisgestaltung betrifft. Diese muss sich aber im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung und der gesetzlichen Vorschriften bewegen.

- Häufig schließen Verträge mit Wärmenetzbetreibern aus, dass Sie neben der Fernwärme eine weitere Heiztechnik im Gebäude einsetzen.

- Bei heißen Netzen entstehen in der Regel hohe Wärmeverluste.

Heizen mit Fernwärme im Neubau

Heizen mit Fernwärme im Neubau ist besonders dann empfehlenswert, wenn es sich um ein „kaltes Nahwärmenetz“ oder ein sogenanntes Niedertemperaturnetz handelt. Dann können Sie unter Umständen auch im Sommer damit kühlen.

Wenn das Wärmenetz mit hoher Temperatur läuft, lohnt sich der Anschluss eines energieeffizienten Hauses möglicherweise nicht. Dann kann auch eine sehr niedrige Anschlussleistung den tatsächlichen Wärmebedarf deutlich übersteigen. Informieren Sie sich also im Vorfeld Ihrer Heizungsplanung, ob Fernwärme für Ihr Gebäude ratsam ist.

Heizen mit Fernwärme im Bestandsgebäude

Bestandsgebäude eignen sich in der Regel gut für den Anschluss an ein Fernwärmenetz. Je nach Gebäudeausstattung und -zustand kann eine energetische Sanierung im Vorfeld empfehlenswert sein, um einen möglichst hohen Grad an Energieeffizienz zu erreichen. So kommt Ihr Gebäude mit einer niedrigen Anschlussleistung aus. Vor allem bei kalten Nahwärmenetzen oder Niedertemperaturnetzen kann es sinnvoll sein, den energetischen Zustand des Hauses genauer zu betrachten.

In manchen Fällen stehen in Verträgen mit einem Wärmenetzbetreiber Regelungen, die die Nutzung weiterer Wärmequellen einschränken. Haben Sie also beispielsweise einen Kachelofen oder eine Solarthermieanlage, sollten Sie sich unbedingt vorher genau informieren, ob und welche Regelungen es dazu gibt.

Darauf sollten Sie bei der Nutzung von Fernwärme achten

- Bringen Sie in Erfahrung, ob bzw. wann ein Anschluss an ein Wärmenetz möglich ist.

- Bauen Sie die Übergabestation mit Wärmetauscher leicht zugänglich ein.

- Wenn Sie eine zentrale Warmwasserversorgung im Gebäude nutzen, können Sie die Anschlussleistung verringern, indem Sie die Übergabestation mit einem Pufferspeicher koppeln.

- Nutzen Sie hocheffiziente Heizkreispumpen und Zirkulationspumpen für die Warmwasserversorgung.

- Dämmen Sie Rohre und Armaturen in unbeheizten Räumen ausreichend.

- Wenn Sie einen Kachelofen haben, prüfen Sie, ob ihr potenzieller Wärmenetzbetreiber bezüglich der Nutzung anderer Wärmequellen Einschränkungen oder Auflagen vorgibt.

- Suchen Sie bei der Angabe der thermischen Leistung Ihres Gebäudes die Unterstützung unabhängiger Fachleute aus der Energieberatung oder fragen Sie den Wärmeversorger.

Wie viel kostet Fernwärme im Wärmenetz?

Wollen Sie ein Einfamilienhaus mit Fernwärme heizen, bewegen sich die Kosten für den Anschluss ans Wärmenetz sowie für die Wärmeübergabestation in etwa zwischen 10.000 und 14.000 Euro. Über die Bundesförderung für effiziente Gebäude-Einzelmaßnahmen (BEG-EM) fördert der Staat bei einem Heizungstausch den Anschluss an ein Fernwärmenetz mit einem Zuschuss in Höhe von 30 bis 70 Prozent der Kosten.

Ihre Verbrauchskosten sind abhängig vom Wärmeverbrauch und von Ihrem vertraglich vereinbarten Grund- und Arbeitspreis. Sie zahlen monatliche Abschläge und eine Jahresendabrechnung, wie bei anderen zentralen Versorgungssystemen, z. B. bei einem Stromanschluss. Ihr genauer Verbrauch wird mittels eines Zählers an der Übergabestation ermittelt. Die thermische Anschlussleistung sollte in jedem Fall zu Ihrem Gebäude passen. Fachleute aus der Energieberatung oder der Fernwärmeanbieter selbst helfen Ihnen dabei.

Ein Fernwärmeanschluss ist aus vielerlei Hinsicht empfehlenswert: Sie sparen Platz im Keller, da nur wenige Geräte notwendig sind, müssen kein Heizmaterial einkaufen und lagern und haben einen festen Liefervertrag zu langfristig gleich günstigen Konditionen. Gemäß der aktuellen Gesetzeslage müssen bestehende und neue Fernwärmenetze schrittweise auf erneuerbare Energiequellen umgestellt werden. Sie investieren mit einem Anschluss an ein Wärmenetz auch in eine klimaneutrale Wärmeversorgung.

Auf- bzw. Ausbau eines Wärmenetzes in Ihrer Kommune

Wärmenetze sind ein wichtiger Baustein einer zukunftsorientierten Wärmeversorgung. Kommunen kommt bei Planung und Umsetzung eine zentrale Rolle zu, nicht zuletzt, um ihre zentrale Aufgabe der Daseinsvorsorge zu erfüllen. Zudem genießen Kommunen als neutraler örtlicher Akteur hohes Vertrauen. Sie können selbst aktiv werden und als Vermittler aller Akteure vor Ort fungieren. Hilfestellung bieten dabei u. a. SOPHENA – Software zur Planung von Heizwerken und Nahwärmenetzen von C.A.R.M.E.N. e. V. und auch der Wertschöpfungsrechner der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) und des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW).

Mit Wärmenetzen die nachhaltige Wärmeversorgung voranbringen

Oft ist der Ausgangspunkt erster Planungen oder Grobabschätzungen eines Wärmenetzes die Sanierung oder der Neubau einer Schule oder des Rathauses. Über die kommunalen Gebäude hinaus können dann auch angrenzende Siedlungs- oder Gewerbegebiete mit dem Wärmenetz erschlossen werden.

Dabei unterstützt die kommunale Wärmeplanung – ein Instrument, das auf Bundesebene verpflichtend eingeführt wurde. Im Rahmen der Wärmeplanung wird untersucht, ob und welche Bereiche der Gemeinde sich für den Auf- bzw. Ausbau von Wärmenetzen eignen und welche Wärmequellen dabei zur Verfügung stehen.

So gehen Sie die Planung an

Die Vorüberlegungen für ein Wärmenetz beginnt man idealerweise mit einer Voruntersuchung bzw. Machbarkeitsstudie, um im Anschluss mit einer detaillierten Umsetzungsplanung/Fachplanung die Grundlage für die Realisierung zu schaffen. Sowohl neue Wärmenetze als auch die Transformation bestehender Netze werden gefördert (Förderprogramme). Hierbei können Expertinnen und Experten der Fachplanung unterstützen.

Diese Wärmequellen bieten sich an

Aus Gründen der Nachhaltigkeit und der entsprechenden gesetzlichen Vorgaben, u. a. im Wärmeplanungsgesetz sind Wärmenetze künftig auf erneuerbare Energieträger oder Abwärme als Wärmequellen umzustellen bzw. aufzubauen. Klassisch ist die Nutzung von Biomasse besonders im ländlichen Bereich in Form von Holzhackschnitzel oder Holzpellets. Daneben bieten sich aber auch einige andere Wärmequellen an, wie Solarthermie, Erd- und Umweltwärme oder auch Abwärme. Wärmenetze bieten zudem die Möglichkeit, verschiedene erneuerbare Wärmequellen effizient und flexibel miteinander zu kombinieren. Dies bietet zudem eine optimale Auslastung der einzelnen Wärmequellen an. Regional kann auch die tiefe Geothermie eine Option sein.

So ist ein Wärmenetz aufgebaut

Will man ein Wärmenetz betreiben, ist dazu eine bestimmte Infrastruktur notwendig. Die wichtigsten Bestandteile sind:

- das eigentliche Netz, also die Rohrleitungen samt Pumpsystemen

- die Wärmequellen, z. B. Großwärmepumpen, Solarthermie- oder Geothermieanlagen, etc.

- die Übergabestationen, also die Schnittstellen zwischen dem eigentlichen Wärmenetz und den Verteilsystemen in den angeschlossenen Gebäuden

- die Wärmespeicher zur kurzzeitigen oder saisonalen Zwischenspeicherung von Wärme

Diese Arten von Wärmenetzen gibt es

Vom früher weit verbreiteten Dampfnetz über Hochtemperatur- hin zu Niedertemperatur- und kalte Nahwärmenetzen – der Hauptunterschied ist die Vorlauftemperatur, sprich die Temperatur, mit der die Wärme mithilfe einer Trägerflüssigkeit durch das Wärmenetz zu den Gebäudeanschlüssen transportiert wird. Es gibt auch Netze, die für verschiedene Wärmebedarfe in separaten Leitungen Wärme zu unterschiedlichen Temperaturniveaus zur Verfügung stellen.

Manche Wärmebedarfe erfordern hohe Temperaturen. Um Wohn- und Nutzgebäude das ganze Jahr über ausreichend zu temperieren, ist das in der Regel nicht notwendig. Und je niedriger die Temperatur im Wärmenetz, desto geringer sind die möglichen Wärmeverluste.

Insgesamt sind dabei folgende Überlegungen wichtig:

- Nicht alle Energieträger eignen sich für alle Temperaturbereiche (gleich gut).

- Hohe Temperaturen erfordern gut gedämmte Leitungsnetze, um effizient zu sein.

- Dagegen müssen kalte Wärmenetze nicht gedämmt werden, da aufgrund der niedrigen Temperaturen kaum Wärmeverluste drohen. Dafür sind an den Hausanschlüssen Wärmepumpen erforderlich, um das Temperaturniveau auf die im Heizkreis bzw. in der Warmwasserversorgung benötigte Temperatur anzuheben. Meist eignen sich schlecht gedämmte Häuser weniger gut für die Versorgung über ein kaltes Wärmenetz, da bei diesen Gebäuden aufgrund hoher Wärmeverluste viel Wärmeenergie notwendig ist, um die Räume auf ein angemessenes Temperaturniveau zu heben.

- Ein kaltes Wärmenetz kann im Sommer auch genutzt werden, um Gebäude zu kühlen.

Wer kann ein Wärmenetz betreiben?

- Häufig sind Kommunen oder kommunale Gesellschaften selbst Betreiber von Wärmenetzen, da kommunale Liegenschaften hohe Wärmebedarfe haben, in räumlicher Nähe zueinander liegen und sich daher bestens eignen für Nahwärmenetze.

- Oft gibt es Stadtwerke im Ort, die sich um die Wärmeversorgung kümmern und den Betrieb eines Wärmenetzes übernehmen.

- Geht die Initiative von den Bürgern aus, wie ortsansässigen Waldbesitzern, die ihre Brennstoffe gerne vor Ort verwerten möchten, können auch diese zu Betreibern werden. In diesem Fall werden häufig Betreibergenossenschaften gegründet.

- Auch können bestehende Energiegenossenschaften den Bau und den Betrieb eines Wärmenetzes übernehmen.

- Es gibt auch freiwirtschaftliche Unternehmen, die mit dem Betrieb beauftragt werden können. Insbesondere in diesem Fall gilt es, zu überlegen, ob das Netz im Eigentum der Gemeinde bleibt und nur der Betrieb vergeben wird. Beim Contracting werden sowohl der Bau oder die Modernisierung als auch der Betrieb und die Wartung etc. eines Wärmenetzes an einen Dienstleister vergeben.

Welche Aspekte gilt es bei der Wahl des Betreibermodells zu beachten?

Am Anfang des Entscheidungsprozesses steht immer eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Während die geeigneten Wärmequellen vor dem Hintergrund ihrer Verfügbarkeit bzw. Erschließbarkeit betrachtet werden müssen, gilt es bei der Wahl des Betreibermodells abzuwägen, welche Anfangsinvestitionskosten späteren Wärmelieferungs-, Betriebs- und Wartungskosten gegenüberstehen. Vom gewählten Betreibermodell hängt ab, welche Verantwortlichkeiten die Kommune oder andere Akteure übernehmen, aber auch, welche Einflussmöglichkeiten oder welche Abhängigkeiten sich ergeben.

Ebenso wichtig ist es, mit möglichst viel Transparenz die Akzeptanz des Vorhabens zu fördern und eine Wertschöpfung vor Ort zu ermöglichen. Alle potenziellen Akteure, von Wärmelieferanten über Netzbetreiber bis hin zu Abnehmern, sollten frühzeitig informiert und in den Entscheidungsprozess eingebunden werden. Auch direkte Beteiligungsmöglichkeiten der Akteure oder der gemeinschaftliche Betrieb eines Wärmenetzes, wie es z. B. bei einer Genossenschaft möglich ist, können zielführende Argumente sein.

Wie wird Fernwärme gefördert?

Die Anschlusskosten und notwendigen Nebenkosten des Anschlusses an ein Wärmenetz werden bei Bestandsgebäuden durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) gefördert. Die Grundförderung beträgt 30 Prozent. Darüber hinaus kann ein Klimageschwindigkeits-Bonus von bis zu 20 Prozent gewährt werden. Bei vorliegenden Voraussetzungen kann zudem ein Einkommensbonus von 30 Prozent geltend gemacht werden. Die Gesamtförderung ist jedoch auf 70 Prozent der förderfähigen Kosten begrenzt.

Der Neu- oder Umbau sowie die Erweiterung eines Gebäudenetzes kann auch über die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) gefördert werden. Ebenso kann mit der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) der Neubau von Wärmenetzen mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien sowie die Dekarbonisierung von bestehenden Netzen gefördert werden. Schließen Sie Ihr Gebäude an ein gefördertes Wärmenetz an, profitieren Sie somit indirekt von der Förderung.

Die aktuelle Förderübersicht zur BEG EM sowie weitere Informationen auch zur Antragstellung finden Sie auf den Seiten der BAFA.

Planen Sie darüber hinaus Sanierungsmaßnahmen an Ihrem Gebäude, können Sie zusätzlich die Förderprogramme der KfW für Sanierungsmaßnahmen in Anspruch nehmen. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Seite Förderung Sanierung.

Einen Überblick zu Förderungen für Neubauten finden Sie auf unserer Seite Förderung Neubau.

Beispiele und Erfahrungen aus der Praxis

Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie erfolgreiche Beispiele aus der Praxis. Sie helfen Ihnen zusätzlich, den richtigen Weg für Ihr eigenes Projekt zu finden.

Weiterführende Infos für Sie:

- Heizen mit Fernwärme

- Fernwärme: Kosten sparen und gleichzeitig das Klima schonen

- Klimaneutrale Fernwärme – Wärmeplanung für ganz Deutschland

- Fakten und Antworten zu Fernwärme

- Leitfaden „Wärmenetze in Kommunen – in zehn Schritten zum Wärmenetz“

- Kommunen – Macher der Energiewende

- Abwärmeleitfaden des AGFW Leitfaden zur Erschließung von Abwärmequellen für die Fernwärmeversorgung

- Wärmenetze im Energie-Atlas Bayern

- Leitfaden Kalte Nahwärme – ein Zukunftskonzept der kommunalen Energieversorgung

- Kalte Nahwärme – eine Schlüsseltechnologie für die Wärmewende? Stiftung Energie & Klimaschutz, 06. Oktober 2022

- SOPHENA – Software zur Planung von Heizwerken und Nahwärmenetzen von C.A.R.M.E.N. e. V.

- Wertschöpfungsrechner der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) und des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)