Umgebungswärme

Mit Wärmepumpe Energiekosten sparen

und unabhängiger werden

- Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

- Welche Vorteile und Nachteile haben Wärmepumpen?

- Was bedeuten Kennzahlen und Nachhaltigkeit im Betrieb?

- Wie viel kostet eine Wärmepumpe?

- Wo platziert man eine Wärmepumpe?

- Kann die Wärmepumpe auch in Mehrfamilienhäusern und kommunalen Einrichtungen eingesetzt werden?

- Welche Kombinationen sind als Hybridsystem sinnvoll?

- Sind Wärmepumpen in der Altbau-Sanierung möglich?

- Wie werden Wärmepumpen gefördert?

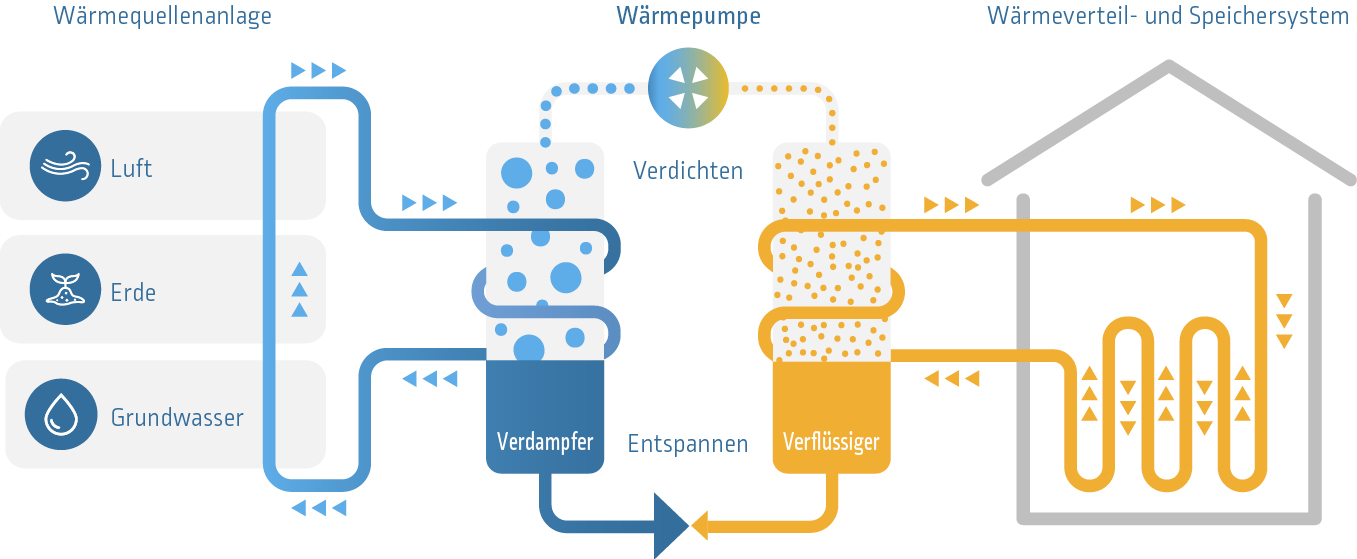

Unter Umgebungswärme versteht man Energiequellen, die quasi überall frei zur Verfügung stehen: in der Luft, im Erdboden oder im Grundwasser. Damit Sie diese als Wärmequelle in Ihrem Gebäude-Heizsystem nutzen können, brauchen Sie eine Wärmepumpe. Sie können dann entweder die Raumluft direkt oder aber das Wasser im Heizkreislauf erwärmen.

Am häufigsten werden Luftwärmepumpen eingesetzt, die der Umgebungsluft unmittelbar Wärme entziehen, um den Heizkreislauf zu erwärmen. Besonders effizient sind Grundwasserwärmepumpen oder Erdwärmepumpen, bei denen das Grundwasser oder der Boden als Wärmequelle dienen. Allerdings ist ihr Einbau aufwendiger und nicht überall durchführbar.

Die Wärmepumpe ist in der Lage, mehr Wärmeenergie zu liefern, als Strom für den Betrieb zugeführt wird. Dafür können Sie in günstigen Zeiten auch Eigenstrom nutzen, wenn Sie z. B. eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben. So werden Sie unabhängiger von Lieferketten und Preissprüngen bei Brennstoffen.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

Mithilfe der Wärmepumpe wird Wärme aus der Umgebung gewonnen und Ihrem Heizsystem zugeführt. Wichtige Elemente eines solchen Heizsystems sind ein geschlossener Kreislauf mit dem darin zirkulierenden Kältemittel, einem Verdichter und einem Wärmetauscher. Dabei durchläuft das Kältemittel im Kreislauf wiederholt einen Vorgang in vier Schritten:

Die Umgebungswärme können Sie aus der Luft, aus dem Grundwasser oder aus dem Erdboden gewinnen. In Anlehnung an die Praxis wird dabei in drei Wärmepumpentypen unterschieden:

Luftwärmepumpen nutzen die Außenluft als Wärmequelle. Je niedriger die Außentemperatur, desto mehr Luft muss umgewälzt werden, um der Luft ausreichend Wärme zu entziehen. Sie erfordern den geringsten Erschließungsaufwand. Aus Platz- und Schallschutzgründen sollten Sie den geeigneten Aufstellungsort gut auswählen. Luftwärmepumpen werden häufig außen aufgestellt, können aber auch im Gebäude platziert werden.

Erdwärmepumpen entziehen dem Boden Wärme. Dazu kommen gewöhnlich Erdwärmekollektoren (horizontal verlegt) oder Erdwärmesonden (vertikal eingebracht) zum Einsatz. Ihre Wahl hängt davon ab, wie hoch der Wärmebedarf ist, wie viel Platz im Garten vorhanden ist bzw. ob die Standortbedingungen für Bohrungen geeignet sind.

Wasserwärmepumpen nutzen in der Regel das Grundwasser, teils auch Flusswasser, und sind deshalb nur an Standorten einsetzbar, wo solches vorkommt. Soll Grundwasser genutzt werden, benötigen Sie in der Regel zwei Brunnen, um Grundwasser hochzupumpen und wieder zurückzuführen.

Eine gute Planung und Ausführung sind die Voraussetzung für den optimalen Betrieb einer Wärmepumpe – insbesondere bei Erd- und Grundwasserwärmepumpen. Sprechen Sie daher mit Fachleuten über Ihre Anforderungen und Möglichkeiten.

Umgebungswärme wird mithilfe eines Wärmetauschers an das Kältemittel übertragen, das dadurch verdampft.

Das gasförmige Kältemittel wird mit einer Pumpe verdichtet und erwärmt sich stark.

Ein Wärmetauscher entzieht dem erhitzten Gas die Wärme und gibt diese in der gewünschten Vorlauftemperatur an das Heizsystem ab.

Dem dabei abgekühlten verflüssigten Kältemittel wird der Druck entzogen und es wird so auf die ursprüngliche Temperatur abgekühlt.

Vorteile einer Wärmepumpe

- Sie nutzen eine bewährte Technik – sowohl im Neubau als auch im Bestandsgebäude.

- In der Regel können Sie auf Brennstofflager und Schornstein verzichten und damit Platz und Kosten sparen.

- Ihre Wartungskosten sind gering und ohne Schornstein entfallen auch die Gebühren für den Schornsteinfeger.

- In Ihrer Wärmeversorgung sind Sie unabhängig von Brennstoffen und setzen den benötigten Strom sehr effizient ein.

- Sie können Ihre Wärmepumpe mit der Photovoltaik-Eigenstromerzeugung kombinieren.

- Wählen Sie eine Erd- oder Grundwasserwärmepumpe, können Sie damit unter Umständen (mit Zusatzinvestitionen) im Sommer Ihr Gebäude auch passiv kühlen.

Nachteile einer Wärmepumpe

- Eine Luftwärmepumpe im Außenbereich kann zu Lärmbelästigung führen.

- Die besonders effizienten Erdwärmepumpen und Grundwasserwärmepumpen sind nicht an allen Standorten umsetzbar. Sie bedürfen zudem immer einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die untere Wasserbehörde.

- Strom aus dem Netz zum Betrieb der Wärmepumpe kann verhältnismäßig teuer sein.

Effizienz und Nachhaltigkeit von Wärmepumpen – Kennzahlen und Voraussetzungen

Was bedeuten die Kennzahlen?

Im Vergleich mit anderen Lösungen erzielen Wärmepumpen einen vergleichsweise hohen Wirkungsgrad. Dieser wird mit dem Coefficent of Performance (COP) bzw. der Leistungszahl sowie mit der Jahresarbeitszahl (JAZ) bewertet.

Während der COP vom Hersteller im Werk ermittelt wird, beruht die JAZ auf tatsächlichen Messwerten im laufenden Betrieb des ganzen Systems über den Zeitraum eines Jahres. Beide Kennzahlen geben an, wie viele Kilowattstunden mit einer Kilowattstunde Strom/Energie erzeugt werden können.

- Bei einer Neuanschaffung ist aktuell Stand der Technik ein COP von ca. 4.

- Das bedeutet, dass aus einer Einheit (Kilowattstunden) Strom vier Einheiten Wärme gewonnen werden.

- Nutzen Sie den Boden oder das Grundwasser als Wärmequelle, kann die JAZ noch höher ausfallen.

- Im Vergleich dazu könnten Sie mit einer Ölheizung auf neuestem Stand aus einer Einheit Brennstoff weniger als eine Einheit (max. 95 Prozent) Wärme gewinnen.

Wann ist eine Wärmepumpe besonders nachhaltig und effizient?

- Optimal ist, wenn Sie im Gebäude möglichst großflächige Niedertemperaturheizkörper oder eine Fußbodenheizung haben.

- Energieeffiziente Gebäude mit hohem Dämmwert ermöglichen es Ihnen, weniger leistungsstarke Wärmepumpen mit geringem Stromverbrauch einzubauen und die Wärmepumpe flexibler laufen zu lassen. Denken Sie beim Bau oder Kauf eines Hauses bzw. einer Wohnung auch daran, den Wohnraum entsprechend Ihrem Bedarfs zu dimensionieren. Auch das spart Heizkosten und Ressourcen.

- Besonders nachhaltig arbeitet eine Wärmepumpe mit erneuerbarem Strom, am besten aus eigener Erzeugung.

- Wählen Sie eine Wärmepumpe mit natürlichen Kältemitteln und besonders hoher Energieeffizienz.

Das sollten Sie über Kältemittel wissen

Kältemittel werden in Wärmepumpen und Klimaanlagen eingesetzt. Dabei haben natürliche Kältemittel wie Propan (R290) gegenüber den bisher eingesetzten sogenannten F-Gasen neben einer geringeren Klimaschädlichkeit weitere Vorteile. So lassen sich zum Beispiel Vorlauftemperaturen bis 75 °C erreichen.

Zur Klimawirksamkeit unterschiedlicher Kältemittel sowie über die Gefahren der Abbauprodukte bei sogenannten neuen F-Gasen informiert Sie folgendes Video.

Auch ein Flyer zum Thema "Wärmepumpen. Natürlich klimafreundlich ohne F-Gase" stellt das Landesamt für Umwelt zu Verfügung, er steht hier zum Herunterladen bereit.

Wie viel kostet eine Wärmepumpe?

Die Kosten für die Nutzung einer Wärmepumpe als Heizsystem variieren stark – je nach Bauart und in Abhängigkeit von den notwendigen Erschließungsmaßnahmen. Ebenso spielt die notwendige Leistung der Wärmepumpe eine Rolle bei der Kostenermittlung. Diese ist abhängig von der Größe und der Energieeffizienz Ihres Gebäudes.

- Insgesamt sollten Sie mit rund 12.000 bis 35.000 Euro für die Anschaffung und Erschließung rechnen (unverbindlicher Richtwert, kann je nach baulicher Gegebenheit variieren).

- Die günstigsten Anschaffungs- und Erschließungskosten hat in der Regel die Luftwärmepumpe.

- Wasser- und Erdwärmepumpen sind effizienter und verbrauchen deshalb weniger Strom im Betrieb.

- Die angegebenen Kosten sind Richtwerte für Einfamilienhäuser. Mehrfamilienhäuser und Nicht-Wohngebäude wie kommunale Liegenschaften brauchen immer eine Einzelfallbetrachtung, daher ist hier keine Abschätzung der Kosten möglich.

Die Kosten können zwar deutlich geringer ausfallen, zuletzt (2023) hat jedoch die hohe Nachfrage nach Wärmepumpen zu einem deutlichen Preisanstieg geführt.

Auswahl und Platzierung einer Wärmepumpe

Wenn Sie wissen wollen, ob die Standortbedingungen bei Ihnen für eine Nutzung der oberflächennahen Geothermie geeignet sind, unterstützt Sie der „Standortcheck“ des Energie-Atlas Bayern.

Während die Außeneinheit der Luftwärmepumpen häufig im Außenbereich aufgestellt wird, sehen Sie bei Wasserwärmepumpen im Außenbereich höchstens noch die Deckel, unter denen das Grundwasser gefördert bzw. zurückgeführt wird. Bei Erdwärmepumpen sind üblicherweise alle Komponenten im Boden verlegt. Die Inneneinheiten stehen in Ihrem Gebäude, z. B. in Ihrem Heiz- oder Technikraum. Bei Luftwärmepumpen gibt es sogenannte Split-Geräte, bei denen alle Bestandteile, die Geräusche verursachen, vor dem Gebäude platziert werden. Der Rest, wie Regelungstechnik und Umwälzpumpe, wird im Gebäudeinneren installiert.

Der passende Ort – gut gewählt

Erd- und Grundwasserwärmepumpen werden, wie von konventionellen Heizsystemen gewohnt, in einem Technikraum aufgestellt und sind vergleichsweise geräuscharm. Die Außeneinheit einer Luftwärmepumpe erzeugt bei hoher Heizleistung Geräusche, die als Lärm empfunden werden können.

Entscheiden Sie sich für eine Luftwärmepumpe im Außenbereich, achten Sie darauf, ein besonders geräuscharmes Gerät auszuwählen. Denken Sie auch an ausreichend Abstand und vermeiden Sie, dass sich der Schall an nahe stehenden Gebäuden bricht. Eine Schallschutzhaube über der Wärmepumpe kann hier helfen.

Wollen Sie Ihre Luftwärmepumpe im Innenraum aufstellen, achten Sie bitte darauf, dass sich Vibrationen nicht auf die Gebäudehülle übertragen. Sorgen Sie zudem für ausreichend Schalldämmung zu den angrenzenden Wohnräumen. Die Lärmbelastung im Wohnbereich bleibt dadurch gering. Am Standort sollten Sie zudem für ausreichend Außenluftzufuhr sorgen, das setzt große Luftkanäle durch die Außenwand voraus. Wählen Sie deshalb einen Standort, der nicht beheizt werden muss.

Wärmepumpen als Hybridsysteme

Wärmepumpen können Sie gut mit einer thermischen Solaranlage kombinieren. So trägt die Solarthermieanlage einen Teil zur Wärmelieferung bei. Dies reduziert den Strombedarf Ihrer Wärmepumpe.

Es ist auch vorteilhaft, wenn Sie für den Betrieb Ihrer Wärmepumpe Strom verwenden, den Sie z. B. durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach selbst erzeugt haben. Ebenso ist es gut, wenn Sie eine Wärmepumpe mit Invertertechnik einsetzen, die es ermöglicht, die Leistung zu regulieren. Damit passt sich die Wärmepumpe an den aktuellen Wärmebedarf an und kann Strom sparen. Inverter-Wärmepumpen eignen sich auch besser für die Kombination mit einer Photovoltaikanlage.

Kann die Wärmepumpe auch in Mehrfamilienhäusern und kommunalen Einrichtungen eingesetzt werden?

Wärmepumpen eignen sich für alle Gebäudegrößen und Nutzungsarten. Sie sind beliebig skalierbar. Die meisten Erfahrungen gibt es beim Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern. Auch bei öffentlichen Gebäuden wird immer häufiger auf die Technik zurückgegriffen. Hier ist häufig der Aspekt mit ausschlaggebend, die Technik auch zum Kühlen nutzen zu können.

Gerade für den Bereich der Mehrfamilienhäuser gibt es aber enormes Potenzial, sowohl im Neubau als auch bei der Altbausanierung.

Eine neuere Entwicklung ist schließlich auch der Einsatz von Großwärmepumpen oder Flusswärmepumpen bei Wärmenetzen.

Das sollten Sie bei Mehrfamilienhäusern beachten

Die Herausforderung bei Mehrfamilienhäusern ist, auf die sehr unterschiedlichen Gegebenheiten einzugehen – vor allem bei Bestandsgebäuden.

Damit es dennoch gelingt, hat die Deutsche Energie-Agentur den Praxisleitfaden für Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern herausgegeben, der die Eigentümerinnen und Eigentümer von Mehrfamilienhäusern bei der Planung und Umsetzung unterstützt. Der Leitfaden gibt nicht nur einen Überblick über unterschiedliche technische Lösungen, sondern bietet auch Handlungsempfehlungen und zeigt in Praxisbeispielen auf, wie die Umsetzung erfolgreich wird.

Wichtig bei Mehrfamilienhäusern ist es, die richtige Systemlösung für die Bereitstellung von Heizwärme und Warmwasser zu finden. Bei der Wahl zwischen zentral – dezentral (Heizwärme) sowie gekoppelt oder getrennt (Warmwasserbereitstellung) gibt es eine Vielzahl von Lösungswegen, die den unterschiedlichen Wohnsituationen gerecht werden können. Die Spannbreite deckt zentrale Lösungen bis hin zu Einzelraum-Wärmepumpen und auch die Kombination von zentralen und dezentralen Lösungen ab.

Darauf kommt es zusätzlich an

Bei Mehrfamilienhäusern mit mindestens sechs Wohneinheiten besteht für Wärmepumpen seit dem 01.01.2024 gemäß § 60a Gebäudeenergiegesetz (GEG) eine Pflicht zur Betriebsprüfung. Hierbei werden u. a. die Effizienz der Anlage, die Temperaturen und der Kältemittelkreislauf überprüft.

Idealerweise wird schon beim Kauf der Wärmepumpe auf das eingesetzte Kältemittel geachtet. Im Idealfall müssen Sie bei Ihrer Wärmepumpe nie Kältemittel nachfüllen – es handelt sich um einen geschlossenen Kreislauf. Kommt es jedoch zu einer Leckage oder einem Defekt, kann Kältemittel austreten.

Zum Einsatz kommen natürliche Kältemittel (wie Propan, Wasser oder Ammoniak) und synthetische Kältemittel (insbesondere Fluorkohlenwasserstoffe (FKW)). Während die natürlichen Kältemittel bei einer Leckage oder der Entsorgung geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben, sind die synthetischen Kältemittel umweltgefährdend und klimaschädlich.

In Großwärmepumpen sind bereits heute überwiegend „nicht-halogenierte“ Kältemittel im Einsatz. Auf EU-Ebene werden seit Jahren zunehmend strengere Bestimmungen bzw. Mengenbeschränkungen dazu erlassen.

Deshalb: Wenn Sie „auf Nummer sicher“ gehen möchten, wählen Sie eine Wärmepumpe mit natürlichen Kältemitteln und besonders hoher Energieeffizienz.

Mehr zum Thema Kältemittel erfahren Sie auf der Seite des Umweltbundesamtes zu Wärmepumpen.

Zur Klimawirksamkeit unterschiedlicher Kältemittel sowie über die Gefahren der Abbauprodukte bei sogenannten neuen F-Gasen informiert Sie folgendes Video.

Weitere Aspekte bei der Nutzung von Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern

Im Vergleich zu Einfamilienhäusern ist die Wärmelast hier viel größer. Diese Anforderung kann gut mit der Kombination mehrerer Wärmeerzeuger erfüllt werden. Dann braucht die Wärmepumpe nicht auf Spitzenlast ausgelegt zu werden.

Zudem kann eine Wärmequelle, wie es in relativ dicht bebauten Wohnquartieren bei der Erdwärme der Fall sein kann, nicht ausreichend zur Verfügung stehen bzw. erschlossen werden, sodass sich eine Kombination, z. B. mit einem Biomassekessel, anbietet.

Auch bei einer Erweiterung, beispielsweise einer kommunalen Einrichtung wie der Schule, kann es sinnvoll sein, eine Wärmepumpe in die bestehende Wärmeversorgung zu integrieren und mit dem bereits vorhandenen Heizsystem vor allem die Spitzenlast abzudecken.

Eine Option ist auch der Einsatz von mehreren Wärmepumpen in einer Kaskadenschaltung. Damit wird eine hohe Flexibilität in Anpassung an unterschiedliche Leistungsanforderungen erreicht. Zudem erhöht es die Ausfallsicherheit der Wärmeversorgung.

Und damit Sie sichergehen können, dass bei Gebäuden mit zentraler Warmwasserversorgung die gesetzlichen Hygieneanforderungen für Trinkwasser insbesondere zum Schutz vor Legionellen eingehalten werden, empfiehlt es sich, Vorkehrungen zu treffen. So können Sie beispielsweise einen Elektroheizstab integrieren, der bei Bedarf das Temperaturniveau anhebt. Zudem kann er bei sehr kalten Außentemperaturen die Luftwärmepumpe unterstützen bzw. ersetzen. Bei großen Anlagen können die notwendigen Vorlauftemperaturen von über 60 °C für die Trinkwasserversorgung auch durch eine zusätzliche Hochtemperatur-Wärmepumpe oder einen Gas- bzw. Biomassekessel erreicht werden.

Wärmepumpen als Hybridsysteme

Wärmepumpen können Sie gut mit einer thermischen Solaranlage kombinieren. So trägt die Solarthermieanlage einen Teil zur Wärmelieferung bei. Dies reduziert den Strombedarf Ihrer Wärmepumpe.

Es ist auch vorteilhaft, wenn Sie für den Betrieb Ihrer Wärmepumpe teilweise Strom verwenden, den Sie z. B. durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach selbst erzeugt haben. Ebenso ist es gut, wenn Sie eine Wärmepumpe mit Invertertechnik einsetzen, die es ermöglicht, die Leistung zu regulieren. Inverter-Wärmepumpen eignen sich auch besser für die Kombination mit einer Photovoltaikanlage.

Eignen sich Wärmepumpen auch für die Altbausanierung?

Wärmepumpen können Sie in den allermeisten Fällen auch in einem Bestandsgebäude nutzen. Wichtig ist, dass die Heizkörper ausreichend warm werden, wenn die Vorlauftemperatur im Heizsystem nicht mehr als 55 bis 60 °C beträgt.

Je größer die Heizkörperflächen, desto besser! Im besten Fall können Sie die bestehenden Heizkörper sogar weiter nutzen und nur dort, wo Bedarf ist, durch Flächenheizkörper ersetzen. Niedertemperaturheizkörper müssen ggf. durch ein Gebläse unterstützt werden. Der nachträgliche Einbau einer Fußbodenheizung ist meist nicht notwendig.

An sehr kalten Tagen im Winter kann die Leistung einer Luftwärmepumpe nicht ausreichen. Für solche Fälle ist ein zweiter Wärmeerzeuger sinnvoll. Bei Bestandsgebäuden kann dies der bereits vorhandene Heizkessel sein. Häufig dient auch ein Elektroheizstab im Pufferspeicher als zweiter Wärmeversorger.

Optimal ist es, wenn Ihr Gebäude bereits eine gute Energieeffizienz aufweist oder wenn Sie diese über die Dämmung der obersten Geschossdecke oder einen Austausch der Fenster und eine Dämmung der Fassade erreichen. Der Einbau einer Wärmepumpe lohnt sich aber unter bestimmten Voraussetzungen auch schon vor einer energetischen Sanierung des Gebäudes, wie eine wissenschaftliche Studie der bundesweit renommierten Leiterin des Instituts für Bauklimatik und Energie an der TU Braunschweig im Januar 2024 aufzeigte. Dämmen sei laut den Erkenntnissen der Studie nach wie vor sinnvoll, die Sanierungsmaßnahmen können aber auch erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, beispielsweise wenn dies die Finanzierung erst später erlaube oder betreffende Gebäudeteile erst in einigen Jahren erneuert werden müssen.

Beispiele und Erfahrungen aus der Praxis

Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie erfolgreiche Beispiele aus der Praxis. Sie helfen Ihnen zusätzlich, den richtigen Weg für Ihr eigenes Projekt zu wählen.

Wie werden Wärmepumpen gefördert?

Beim Einbau einer Wärmepumpe in einem Bestandsgebäude können Sie die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) in Anspruch nehmen. Die Grundförderung beträgt 30 Prozent. Zusätzlich gibt es einen Klimageschwindigkeitsbonus (maximal 20 Prozent) sowie bei vorliegenden Voraussetzungen ein Einkommens-Bonus (30 Prozent).

Für besonders effiziente Wärmepumpen kann darüber hinaus noch ein Effizienzbonus in Höhe von 5 Prozent gewährt werden.

Die Gesamtförderung ist jedoch auf 70 Prozent der förderfähigen Kosten begrenzt.

Umfangreiche Informationen zu verschiedenen Fördermöglichkeiten finden Sie auf unserer Übersichtsseite „Förderung Sanierung“. Die Tabellen bieten Ihnen einen schnellen Überblick über die möglichen Fördersätze und Boni. Für detaillierte Informationen zu Voraussetzungen, Konditionen, Ablauf und Weiterem folgen Sie bitte den entsprechenden Verlinkungen auf der Übersichtsseite.

Die aktuelle Förderübersicht zur BEG EM sowie weitere Informationen auch zur Antragstellung finden Sie auf den Seiten der BAFA.

Planen Sie darüber hinaus Sanierungsmaßnahmen an Ihrem Gebäude, können Sie zusätzlich die Förderprogramme der KfW für Sanierungsmaßnahmen in Anspruch nehmen. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Seite Förderung Sanierung.

Einen Überblick zu Förderungen für Neubauten finden Sie auf unserer Seite Förderung Neubau.

Weiterführende Infos für Sie:

- Wärmepumpe: Alles, was Sie wissen müssen, im Überblick

- Umgebungswärme und Wärmepumpen

- Umweltfreundliches Heizen dank effizienter Wärmepumpe

- Was ist eigentlich eine Wärmepumpe?

- Solarthermie und Umgebungswärme

- Publikation: Nutzung von Umweltwärme mit Wärmepumpen

- Welche gesetzlichen Vorgaben zur Heiztechnik sind zu berücksichtigen?

- Gute Beispiele, wie Sie zu einer Wärmepumpe wechseln können.

- Teilsaniertes Mehrfamilienhaus heizt mit Erdwärme und Außenluft

- Wärmepumpe im Mehrfamilienhaus: Systemlösungen für Neubau und Bestand

- Publikation: Praxisleitfaden für Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern

- Broschüre „Erdwärme – die Energiequelle aus der Tiefe“

- Studie zur Präzisierung der Niedertemperaturfähigkeit der Gebäudehülle von Bestandsgebäuden beim Einsatz von Wärmepumpen